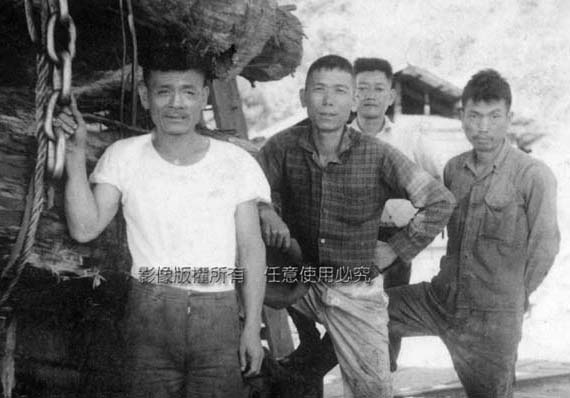

礦工是未死先埋 林工則是死了未埋

「礦工是未死先埋,林工則是死了未埋。」簡短二句道盡台灣苦難時期最艱險的工作,一旦進入就需與死神拚搏。這樣的景象是臺灣社會中被湮沒的歷史記憶。

在昏暗不見天日的坑道,重複著危險的挖煤工作,為的是養家餬口,工作時內心所冀望的,僅不過是平安出坑。同樣的在深山峻嶺的山區,林工們,忍受著危險與艱困的工作環境,重複著危險的伐木工作,為的也是饘粥以餬口,工作時內心所冀望的,不過也僅是能平安返家。這樣的景象,是臺灣各林場中被湮沒的歷史記憶。

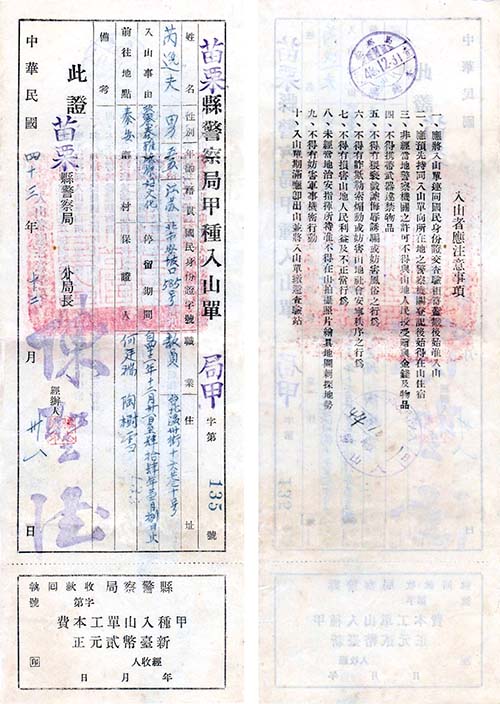

但礦工與林工二者相比,礦區通常接近容易接觸平地,又有電影媒體宣傳和文學作品的助力,因此礦工生活早就耳熟能詳。但伐木工深居高山,加以入山需辦理「甲種入山證」,若提不出正當理由根本無法進山,社會人士以致無法接近,深山裡種種情事,至今仍然迷離惝恍,外人甚少知曉。

甲種入山證 《圖片來源:原住民族文獻》以下內容源於:【當年不能做的事!】你不能隨便去山區 中國國民黨在戰後與中國共產黨展開內戰,並於1948年9月起的遼西會戰、徐蚌會戰、平津會戰等三大戰役全面潰敗。蔣介石總統緊急在1948年12月10日發布全國戒嚴令,但未及於台灣省、新疆省、西康省、青海省、西藏地方;立法院也迅速在1949年1月修正「戒嚴法」。但隨著國民黨節節敗退,台灣也在1949年5月20日起,全面實施戒嚴。 「戒嚴法」明訂,「在戒嚴地域內,民間之食糧、物品及資源可供軍用者,得施行檢查或調查登記,必要時並得禁止其運出,其必須徵收者,應給予相當價額。」政府也據此,對全台灣的山地進行管制,以避免「共匪」深入山區,結合原住民或山區居民發展叛亂組織。 國防部也在1952年制定「台灣省戒嚴期間山地管制辦法」,再於1965年另定「戒嚴期間台灣省區山地管制辦法」;一度將全台30個山地鄉全域納入管制,在管制最盛的1950年代,前往阿里山、太平山或中橫沿線,都需要入山證。 需要辦理入山證的山地管制區,分為山地管制區、山地管制遊覽區。進入山地管制區需要申辦甲種入山證,除了公教人員、學生得向政府機關、學校、公營事業申請證明,一般民眾則向立案的社會、文教、登山團體申請證明,才能據此申辦甲種入山證。進入山地管制遊覽區,則需持身分證申辦乙種入山證。 也就是說,若當時的學生要攀登高山,必須加入校內的登山社,並取得訓導處的許可;一般人則需加入各地的山岳協會,才能向台灣省警務處申辦入山證。甚至曾規定,30歲以下的申請人需要家長同意,照相機、望遠鏡也一度是禁入山區的管制品。 據資深山友回憶,當年的政府除了在核發入山證時處處刁難;甚至還為了保防,安排「山間諜」混入登山隊,打聽山友底細,但只出現幾次就銷聲匿跡了。 而隨著高山公路的開通、旅遊風氣的普及,部分緊鄰公路的山地管制區在1980年代後鬆綁為山地管制遊覽區,山地管制遊覽區則解禁為開放區。 |

礦工居住一般離平地市場不遠的聚落,食物補給容易,生鮮肉類取得方便。林工工作場域則是在深山峻嶺人跡罕至荒山野嶺,食物取得必須透過「員工消費合作社」。

合作社本是指根據合作原則建立的非營利企業形式,不以營利為目的。以低價或正常價格向員工提供商品,應是方便而有利於員工。然而蘭陽林區管理處此項獨有的一條鞭的統籌採購糧食補給運銷的經營制度,非但生鮮肉類極為罕見,水果更是少見,就連不受季節天然災害影響的日常生活必需品,價格也比平地昂貴許多。林工透過「員工消費合作社」,購買日常用品及果菜肉類,先賒帳再從薪水扣除,被經層層的剝削,林工的薪水袋內經常只有「欠條清單」,空無分文。唯一所剩的「方便」是合作社扣款方便容易,絕不可能有賴帳。林工工資本就低,蘭陽林區管理處以「肥水不落外人田」的員工消費合作社,利用採購運銷制度哄抬物價抽取利潤,使林工飽受抽剝榨取的悲慘命運。加以威脅恫嚇的催款孔急手段,因此林工無奈被迫賣女下海還債時有所聞,許多從小學五、六年級便開始餵食女性荷爾蒙,畢業後即賣身抵債,更有懸樑走上絕路的。

《詳情請瀏覽:大元山林場員工消費合作社經營方式》

礦工工作地點離醫院近,以事故最慘的侯硐「瑞三煤礦」為例,只要約半小時就可以到達「瑞芳礦工醫院」。深山的林工則需四小時以上,大元山林場翠峰湖周邊深山送至羅東更需八小時以上,加以林場從未在工作地點放置急救藥品,一旦受傷只能當下以污穢的褲管包紥,徒呼奈何。礦災一旦發生,大多是多位罹難,每成報章雜誌報導的頭條,受到矚目,引起輿論的同情。林區山場的林工活兒,通常是工作中的疏忽,單一傷亡事件,發生災難地點在深山叢林,媒體不易也少能親臨事發地採訪報導,因此大元山林場諸多山難,唯一見報是民國58年強烈颱風艾爾西肆虐,造成堰塞湖崩塌,造成五位勞工往生的重大傷亡,並沖垮集材場,損失無法估量的大量原木流失災情。林工們賴以養家的經濟來源,卻也常成為埋葬生命和希望的無情墓穴。未曾親身經歷林工伐木生活的人,勢必難以體會那種進出鬼門關的滋味。隨著國有林區全面停止天然林商業性採伐,那些奮戰一線的林區工人,退出了歷史的舞台。老一代的林工,獻了青春獻終身,獻了終身獻子孫。今日身為林工的第二代,在記憶深處,講述著難以忘卻的故事.......,從父輩箇中苦楚中又淬礪出何等的人生觀呢?

林 業 及 礦 業 比 較 |

||

林 業 |

礦 業 |

|

|

《圖片來源:日本今昔林業第10回》 |

《圖片來源:Flickr》 |

|

| 事業單位 | 國營。 林務當局設立林場直營,營利所得直接進入國庫,地方政府無法置喙。 少部分林地由林場招標外界廠商。 |

私營。 |

| 勞工 | 工作地方在大山深處,未埋先死。 | 工作地方在礦坑深處,埋而未死 |

| 住宿 | 林場在深山建簡陋工寮,隨砍伐海拔高度範圍逐步遷移。 除辦公事務所(工作站)或保養修護單位和索道發送點、著點可以定居,其他聚落居無定所必須隨工作地點改變遷居。 除阿里山林場,其他林場林業結束,工寮隨之裁撤,林工無法透過任何管道保有住屋。 林場裁撤,員工撤離山區,散居全省,多數以宜蘭羅東以及南投民間、彰化田中為主,裁撤後員工之間少聯繫,情感離散。 |

工寮建在礦坑附近,有礦業公司興建,有礦工自行興建。 定居。 礦業結束,礦業公司直接過戶礦工,或礦工透過協助向礦業公司低廉購地可以擁有住屋。 礦業結束,員工就地定居不離散,情感凝聚。子女雖然離開但多數保留先人住居回味記憶。 |

| 交通 | 距離平地鄉鎮遙遠,路程往往需要整天時間始能抵達。 | 多在平地,交通方便。 |

| 醫護急救 | 林場在工作地點沒有設置醫療站,也沒有提供醫療藥品。 距離平地醫院遙遠,急救需要4至8小時以上才能送達醫院。 |

短時間可以送達醫院急救。 |

| 職業病 | 工作環境海拔高氣候寒冷,移居平地鄉鎮無法適應海拔低的燠熱氣溫,壽命多數未超過65歲。 | 工作環境瀰漫煙塵,通風不良,因長期吸入含結晶型游離二氧化矽的粉塵,導致肺部組織發炎、纖維化,多數罹患矽肺死亡。 |

| 糧食運補 | 透過員工消費合作社運補,層層剝削,糧食價格昂貴。 | 就近市場購買,價格低廉隨市場波動。 |

| 子女就學 | 山區就學多數學童必須離開父母住宿學校,過著獨立生活。 國小畢業就讀初中(國中)以上學校必須在平地另覓居處。 |

國小就近就學。 就讀初中(國中)以上學校雖需通車,但可以當日回家。 |

| 子女就業 | 國小畢業即離開山區,將就業所得寄回家接濟貧困父母。 山區無青春男女,山區無法尋覓適婚對象。 |

可以隨時回家團圓。 適婚對象容易尋覓。 |

| 證件 | 社會人士入山需要辦理甲種入山證。 任何訊息無法向社會傳遞,無法引起任何關注,善心關懷無法伸出援手救助。 |

不需辦理任何證件。 社會可以適時關注,投入善心伸出援手救助。 |

| 社會關注 | 傷亡事件多數單一,不容易引起關注。 | 傷亡事件往往多人,媒體輿論容易關注。 |

| 熟悉度 | 社會人士欠缺認識,政治人物及民意代表無法深入山區導致冷血不關心,當年山區真實情況被林務單位刻意隱瞞扭曲,至今真相仍然撲朔不清。 | 熟悉。 |

| 經濟 | 當年國家經濟的主要來源,社會重要支柱。 | 提供國內產業動力,能源欠缺仍需進口。 |

| 文學 電影 | 名家名人無法涉足,無法深入瞭解,至今從未出現撰寫真實的文學著作或拍攝實際情況的電影。 | 多部呈現。 |