七號坑索道

高空視角

如果我們的尊親和長輩也是這般俯視他們的工作情形,多麼希望也能留下一些足跡讓後世子孫緬懷,聽聽他們拼搏的故事。

2018年4月左右,陳東元先生在大元山校友的Line群組裡面發出這段文字。在這之前,陳東元先生就已經在網路上為大元山林場建置內容豐富的網站,介紹那個他已經回不去的故鄉;而這段文字,是為他當時剛完成的航空照片標記作為引子,利用中研院、工研院、農航所等不同機關所藏的航空照片,補足一般地圖上不會有的、大元山在不同作業階段中各聚落位置的標記。即便不見得能藉由這些座標回到童年記憶中的山區,但至少是個嘗試。

1943年至1945年,美國陸軍航空隊即開始派遣偵察機對帝國治下的臺灣進行偵照,當時目的在於標示機場、工廠、發電廠等重要設施以及聚落,但航行任務中連續的攝影方式亦留下許多山林的驚鴻一瞥。1954年起,為了瞭解全島森林資源以及土地利用情形,「森林資源及土地利用航測調查隊」成立,山區也就這麼成為航空鏡頭下的主題;在雲開霧散之際,把握時機將彼時的山林聚焦、成像於底片之上。大元山林場作業的時間跨度亦落在這個有影像為憑的年代,即便山區的偵照任務往往數年才會執行一次,但伐木作業區由下而上的擴散、運材路線的更迭還是可以從航空照片下窺見。

甫在農林航空測量所的購圖櫃臺看到大元山的航空照片時,首先是一陣如迷航的暈眩感,照片上方並非習慣的方格北,地圖網格被原始的稜脈肌理與水文斧鑿所取代,在地圖上會以不同圖例設色區隔的道路河川等在黑白的照片上都是高反射率的白色線條,遠離都市計畫之外的構圖令人陌生。「這是你要找的區域嗎?」櫃臺人員如是問道。平時來申請購買航空照片的民眾大多是用以證明自家住宅興建的時間,像這樣亟欲望穿樹冠層的嘗試或許他們也沒遇過。然而大元山聚落群可不是我家屋頂,我僅能從先前走過的平元林道輪廓大概定位,以四公里聚落上方的林道分岔處為座標系的原點,在它對側稜線上的想必就是大元山工作站聚落。下方廣袤無植被的區域為南澳北溪上游、近十字鞍部的崩塌堆積出來的河灘地。是的,這是我要找的區域。

2017年3月去過大元山林場後不久,我藉著電子郵件聯繫上陳東元先生,並且帶著航空照片以及地圖會面,希望他能夠協助在地圖上面指出大元山林場各索道的位置。不過童年記憶山區的取景自然不是用這樣俯瞰的視角,而是徒步時取一瓢飲的溪澗、乘坐蹦蹦車時經過稜尾的繞越,以及尊親外出工作時走入的那片山嶺;是以,要明確地在紙上指出索道、鐵道等的位置並不容易,我們僅就回憶所及試著推測各運材路線的大概位置。不過,以傳承大元山的故事為己任的陳東元先生很快地就循著航空照片這條線索,找出各機構典藏的航空照片,並且在圖上標記大元山各聚落、索道、鐵道。蜿蜒的運材動脈、索道下疏開林木的廊道、以集材木為中點發散出去的焰火在高空看來一切客觀而平靜,但它卻又將人們在此生活工作的記憶標定進我們所熟知的二維座標上,這樣二面的屬性很難不讓人著迷。

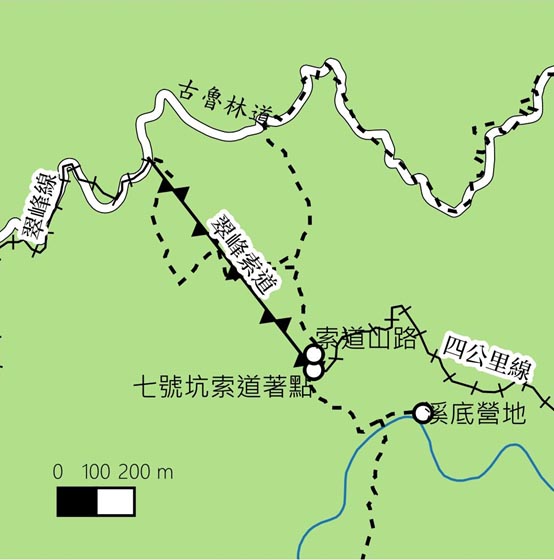

七號坑索道一帶的航空照片。此圖拍攝於民國六十九年,當時大元山林場已裁撤,承包商沿著左側新闢的平元林道進行殘材處理。索道最具標誌性的笠木已拆除,但索道運送路線上清出的廊帶仍清晰可辨,其跨越的溪溝被大元山的人們稱為七號坑,七號坑索道因而得名。

啟程

2018年的中秋前夕,我們再度踏上往大元山的山路,但若以整趟旅程的來龍去脈來說,我們更像是走進1970年代的航空底片所凍結的那片山嶺。

出發前一晚,我們再度睡在羅東火車站。夜半仍有火車進站,我們就在往來旅客的目光下席地而睡,九月的蚊子仍多,我們索性拿出為了中秋節而準備的文旦,以瑞士刀削出皮油聊以驅蚊。在輾轉難眠、起身散心時,發覺宜謙已為了追逐電風扇而躺到剪票口旁了,讓人哭笑不得。

九月二十二日,早上六點半,翠峰湖環湖步道入口,霧氣瀰漫,寒氣逼人。過去在這條林道開著十輪大卡車載運木材的阿布拉大哥,現在用福斯廂型車載了四株昏睡的小樹。我們一邊不願地發芽伸展,一面跟大哥閒聊說我們要去大元山,藉此拖延一點時間好讓身心開機。阿布拉大哥說不對啊,剛才來的路上不是就經過大元山了?連忙拿了地圖跟他解釋,大哥只是說啊你們的地圖我哪看得懂。後來想想,翠峰湖景觀道路過去作為大元山及太平山之間運送木材的平元林道,這些運材司機會把三星山過後的路段稱作大元山也很合理。

早上七時,陽光驅散霧氣,翠峰湖景色無遺開展。我們跨過寫有「平元林道封閉,請勿進入」的柵欄,沿著杳無人跡的之平元林道前進。林道已被時間及冠絕全臺的年雨量沖蝕得了無痕跡。隨後,我們在一處平緩的稜線上找到陳東元先生父親所屬的二號集材機機組所留下的生活痕跡,現場僅有鐵管、I型鋼、黑松汽水瓶等器物可供憑弔,當年伐木工人居住的工寮以及翠峰運材鐵路線都早已消失無蹤。

結束翠峰線的探訪後,我們繼續往南澳北溪溪底的預定營地前進,人工林的狀況愈來愈差,我們跨過的倒木、踩進的樹洞不計其數,無論是經驗尚淺的宜謙或是我們幾個老班底都被這障礙賽般的路況整得苦不堪言。草草吃過乾糧後,繼續向南澳北溪挺進,此時天空開始下起大雨,我們一邊頭頂著地圖聊以遮雨,一邊隨著愈來愈大的水聲接近溪底。溪邊白色水花處處,與岸邊黝黑的礫石形成鮮明對比,為水流摧折的漂流木自新鮮的斷面飄散出檜木香氣,營地附近的石縫中還有臺車輪如石中劍卡著,但我們不必拔出就已有一絲重回林場的味道。自溪底仰望著林場人稱為翠峰的十六份山連稜,沉在心中一年餘的懸問終於將有解答,而這次這個疑問並不是只有我自己的,而是依託於這片山嶺而存在的集體記憶都要一個座標作為回答。

七號坑

翌日大晴。我們在攀越一片長著芒草的碎石陡坡後稍事休息。我丟下大背包,到林場人稱「七號坑」的溪溝左岸去看看是否有留存的遺跡,但除了兩個爛到剩渣的鐵桶之外別無所獲。「卉卉說下面有找到駁坎。」回到放背包處時陳芃這麼說,我二話不說立刻下到稜線另一面查看,果不其然,除了房屋的地基外,四公里線的鐵路路基亦很清楚,而拆除工程不會帶走的生活垃圾也還有不少,但遍尋不著陳東元先生印象中索道附近的百香果樹,可能早已隨林班人員的撤離而被大自然所收回;看著附近大片的崩塌地及荒蕪,不免慶幸我們至少還來得及在南澳北溪的側向侵蝕抵達前留下一點紀錄。

乘勝追擊,趁著預報中會有的雨還沒下,趕緊再往上探勘翠峰索道發送點。越過七號坑後,我們不預期地接上一階明顯是人為開鑿出的山徑,跟著走了一段,發覺它的方向直指上方的索道發送點,看來我們接上以前聯絡索道上下兩端的「山路」了。

回家的路途,除搭運材的蹦蹦車及索道外,就得走山路,這些山路都是用鋤頭隨意挖出,加些石塊或木頭做成台階,克難又難走,走山路是刻骨銘心的記憶。山路又長又陡,小時候沒有背包都是使用約4至6台尺左右的方巾將攜帶物品包起來打結,用手拎著或斜背肩膀,故名「包袱」,放假回家,最主要的事情便是將已經穿兩星期的骯髒衣服帶回去給母親洗淨,山區天寒衣服又厚又重,對六、七歲剛上小學的孩童,有時包袱重量已接近體重,高度接近身高,爬山路時常一邊走一邊哭,加以沒有午餐,既餓又渴,只能拔路邊的野果或野草充飢,有兄、姐照顧的,小弟、小妹比較輕鬆,沒有兄、姐照料的就靠自己,還好同學感情似兄弟姐妹,高年級的同學自然會幫低年級同學拿一段距離,邊鼓勵邊拉,有時還必須用推的,硬是爬上山頂走回溫暖久違的家裡。

七號坑索道山路。索道上下端通常有山路連接,畢竟索道客車的運轉時間並不固定,若遇到停駛就只能走山路。雖說原本出發前就知道有可能遇到,但真的走在索道山路時,心情其實比找到索道端點還澎湃,畢竟我們和當年走過這段路的人所採取的視角更為接近,更不禁讓人懷想那些走過的人的心情又是如何。

在林場時期山路也許是回家最快且唯一的道路,但對於有探勘任務的我們來說,熟悉的稜線路還是最能快速抵達目標的方式,於是我們離開山路,繼續沿著稜線上切,與前一日下南澳北溪的障礙賽相比,良好的林相以及快要接近目標的快意讓我們走起來特別帶勁,不久接上平元林道,跟著走一小段再上勘,酒瓶、台車、鋼纜之類的遺物暗示我們找到我們的聖杯了,而周遭刻意清開的林相看來的確符合當年索道為了運輸而疏開一條廊道的作法,不過當我們想再往後方關鍵的索道發送點工寮探訪時,林道茂密的芒草阻擋我們的去路及視線,在時間不足的情況下只得折返,在將要摸黑前鑽過重重芒草,抵達傾頹的大元國小。

下山的路比想像中艱難。預報中天氣最好的最後一天卻下起傾盆大雨,原本還想利用最後一天去看看暗霧索道發送點,但一早從國小窗戶望出去一片霧雨,索性就找個時間下次再來吧。趁著雨小的空檔踏上歸途,但厚重的積雨雲還是在半路就傾洩了下來,雨水不斷灌進背包、雨衣、雨鞋,古魯林道亦變成了一條小溪。即便如此,雖然外面濕透冷涼,但心裡卻很是踏實。