山林之歌-大元山去來

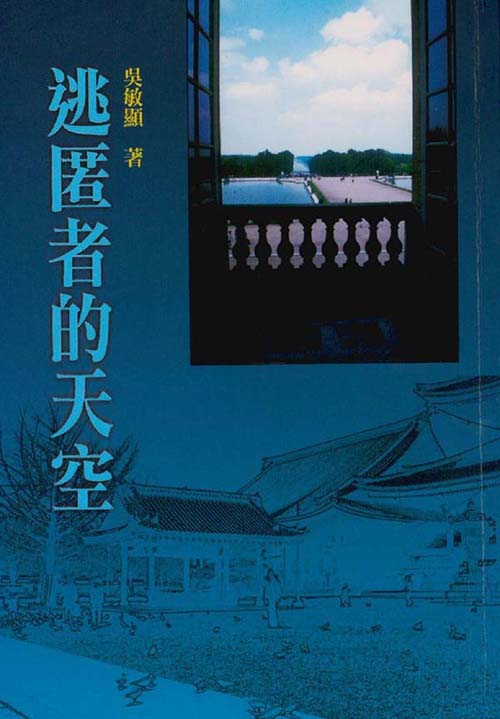

宜蘭著名作家 吳敏顯

![]()

出發

由羅東,南下到南方澳,北上到頭城,向東到利澤簡海濱,無不是熱鬧繁華。而朝西去,行了不過十幾公里,似乎一切文明便到了邊陲。

當車爬過梅花湖附近二六一高地的左肩,荒涼的感覺逐漸被肯定,番社坑溪乾涸寬廣的卵石河床,崎嶇不平的向四面八方拓展開來,肆無忌憚。在這裏的流水,更得天獨厚,可以盡興發揮它們的才華,或楷或隸,或行或草,任意揮毫。所有的山和林木,傻傻的站在遠遠的兩旁觀看。

所謂公路,是沿著番社坑溪的流水,在河床上多走過幾個人、幾次車子後,輾壓出來的那股較為粉白的跡痕。路的確是人走出來的,誰說不是。

夏日午後的太陽照亮了整個河床,我們一行四十三個年輕人,擠在蘭陽林區管理處的交通車上,只聽到前座司機不斷的換檔、加油、換檔、加油,車子後頭隨即拖著很長一條飛揚著的灰塵,看來壯觀中,帶幾分荒涼。不知怎麼想,一下竟從王摩詰的「勸君更進一杯酒,西出陽關無故人」,想到老牛仔約翰韋恩的西部奔馬。自己不免覺得有些可笑的牽動嘴角,邊上一個女孩本來被車子顛得暈忽忽的,卻迅速回報我一笑,嚇得我再也不敢胡亂想了。

忘記車子走了多久,只記得搖搖晃晃先後經一片新栽的地瓜園、兩三住家、一所國小、一座山林檢查站、一堆積材。迎面一道由石頭和三合土砌成的長堤,築得相當結實,但我仔細考量很久,卻分不出哪邊是平地,哪邊算河床。

還有一長一短的兩座橋,高高的屹立著,橋的兩端均無引道,靠東邊的頭上,不知是誰架了一具簡陋的木梯,遠看真以為是一棟未完工的平房住宅。我們的車子顛簸的沿著橋下的河床駛過。

河床似乎永無止境的舖陳,一些荒涼的曲調又在耳畔響起,不是電子琴,也不是簫笛,而是由那種粗獷的、沙啞的喉管蹦出的音符。視線止於遠處的山林,視界所包容的,全是這樣一種音樂攙和著的陽光,在浮動縈繞。這就是以前日本人所稱的「不設街庄之番地」了。

突然一棵油綠綠的大樹,從車旁擦過,站在車後的路傍,空空蕩蕩河床中的一棵獨立樹,叫人難以置信的生長著,且站成鄉下廟前大榕樹那副健壯的姿態,有人猜是茄苳,有人猜是樟。我只想,在那面向四周皆空曠的樹蔭下,如果要打盹做個夢,不知道會做出什麼樣的夢。

車從寒溪村前的崖下河床上駛過後,逐漸向左側的山脈靠去,爬上坡路,前面和右側的山峰也逐漸攏靠過來,到了一座銅礦工廠前,一澗湍流像一把閃著冷光的快刀,將公路截斷。我們一行人便戴上漆有幼獅標誌的黃色安全帽,撐起「自強活動大元山登山隊」的旗幟,向山林進發。

攀爬

有一種高嗓門的蟲,躲在樹林濃蔭裡,叫出一陣陣像轉動的水車那樣生澀尖銳的聲調,山下的蟬聲便噤住了。挺直的柳杉木綠遍整座山,纜車索道的一組鋼索,從雲端懸垂下來,上頭的木架車站依稀可見,風箏般的被截在一個突出的山頭。

故事結束了,在我們尚未開始之前結束了。風吹雨蝕的纜車站,像戲班走後尚未完全拆除的台子,長滿褐色銹斑的鋼索垂下無力的臂膀,怎麼也鼓不出掌聲了。大元山林場工作站因為可供採伐的林木已開發淨盡,採伐作業從六十三年七月份全部結束後,迄今整整兩年。短短的兩年,紅檜苗只長出十公分,柳杉苗長出二十幾公分,而大元山已經蒼老得太多了。

我們緊跟著一個颱風的後頭來到,看見柳杉木的枝葉被撒了一地,原本可以通行卡車的路段,崩塌多處。大元山久未梳粧的姿容,在午後三點鐘的大太陽下,看來有些狼狽。「轉動的水車蟲」此起彼落,不停的轉動那生澀的聲響,可惜不曾為我們帶來絲毫清涼。許久沒有這樣爬山了,揮汗如雨的滋味,從記憶中喚回來,汗水沿著額頭漫過眉峰,流進眼眶裏,再溢出到頰上,再淌進嘴裡,鹹鹹的。

一路上,時有澗水流過,無論再淺的水流,都澄澈見底,清涼甘美。每遇水流在壘石間穿迴繞越時,琮琮水聲往往悠揚數里,掬水拂臉,一如冰鎮,啜飲一口更覺渾身透涼,幾乎每一支澗水曲調,都帶給大家一陣欣喜,要是能在水邊睡一覺再走最好。

纜車只需走幾分鐘的距離,我們卻在山腰上繞了近兩個半小時的路程。緊接我們又得翻越第二段纜車行程,這次,隊伍成一路抄陡坡小徑上升,在密林中不斷的做「之」字盤旋而上,一行四十幾個人的隊伍,分布在不同海拔的山腰上。太陽趁著我們忙於攀爬的四十分鐘裡,在柳杉林綠色幃幕的掩遮下隱匿了。到達纜車終點時,暮色已經浸漫附近的山谷。

這時,我們在一間小木屋裏,看見一座生銹的大火爐,感到非常驚奇。林區管理處陪同我們上山的姜先生說,這是以前供作業工人冬天取暖用的火爐。在冬天,大元山總是很冷,有時甚至下雪,所以每一位工人在作業時必須經常的到工寮火爐邊取暖,才不至凍僵四肢。

我們休息片刻後,從一根豎著海拔九二○的木牌下,向山裡繼續推進。這是我們到大元山工作站招待所的最後四公里行程,也是全程中地勢較平坦的一段行程,由未拆除的一條「蹦蹦車」小鐵道引領著我們,右側是山,左側是深谷。沿途山坡上,一些枯死的檜木,枝幹蒼白,間雜在柳杉林中,格外的顯眼,且使柳杉林增一分綠意。南澳北溪在谷底游泳,一路伴隨我們,宛若一條珍珠項鍊,閃耀著銀光。

在傾圮的鋸木工廠附近,有人搜到一些匍匐在草叢裡的百香果(鄉下小孩稱為番仔木瓜),以前我一直以為這種雞蛋大小的紫紅色硬殼果子,是長在樹上的,當我親手從它的藤蔓上摘下時,真是開心極了。我一共摘得三只,兩枚紅熟,一枚青綠,統統用手掰開和朋友們分享。

林裡,除了「水草蟲」,我們還聽到白頭翁的叫喚,據說山裡有羌、猴子等,我只看到一隻飛鼠從濃密的樹葉間逸失。

風景加鳴禽,使我們忘了疲勞。在夜色全部籠罩前,順利的到達了目的地-大元山工作站招待所。

燭光

文明已經和我們有相當程度的隔絕了。從地圖上畫條直線,離家僅二十公里,卻隔著那麼多山,那麼多谷,那麼長的荒涼地界。

晚報、電視劇、汽車的聲響、街口的愛玉冰、小書坊的誘人氣息,都那麼遠不可及了。只有用舊奶粉罐克難製成的電石燈,和蠟燭火光,照著招待所的大客廳。

大家圍成一個圈子,席地而坐。這是大元山在很久的一段日子以來,第一次有這麼多年輕面孔,有如許明亮燈火燭照的夜晚。

屋外,像初冬天氣,黑漆而微寒。然而,年輕人只有春天一種季節,是從不會讓世界寂寞的。我們推開所有的窗子,讓歌聲和笑聲傳向夜的森林。我們唱一些古老的民謠,唱一些自己編的小調,玩一些自己發明的遊戲,直到大家聲嘶力竭。

記得傍晚解下背包時,有許多女孩子懷疑自己竟然能順利爬上山來,此刻已是深夜,卻有人到處借電筒,準備秉燭夜遊哩!年輕真好,不是嗎?年輕人彷彿青翠的林木,每一刻都展示著永無休止的生命力。

吹熄燭火之後很久,我才勉強忘卻兩腿的痠痛,恍恍惚惚的跌入夢鄉。不知在什麼時刻,猛然一陣大雨,把我從睡夢中吵醒,就再也睡不安穩了,幾次張眼觀望,還不見夜色褪去。到了天微亮的時候,大雨停了,留下絲絲小雨在窗外飄飛,窗口上的遮陽板,不斷的被簷滴敲得咚咚響。

早上六點鐘,已經可以由窗口透過樹葉間隙,看到山谷對面的層山,「水車蟲」開始吹號,一些不知名的小鳥們即跟著練唱。昨夜,我以為我們四十幾個人是大元山僅有的居民,此刻才清楚,還有這些小鳥。

廢園

我披衣外出,房子門前的每穗柳杉葉子,正懸垂著亮晶晶的水珠,一棵柳杉千百穗,就掛千百粒水珠,熱鬧極了,使心情頓然有一股歡度節慶般的興奮。

趕著早起,說是想看雲海日出的,卻只見南澳北溪的兩岸群山上,儘是純白色的煙嵐流湧,毫無一絲金光。

一夜的雨,使大元山不再沉默,只要輕輕一陣風,柳杉葉上便會有無數的水珠爭相跌碎在山徑上,發出美妙的音響,還有山坡上的許多岩縫溝槽都往下注出流水,水源各有大小遠近,自然就組成不同曲調。谷底的南澳北溪較昨天更為豐腴,唱的是難得的男高音。我再也忍不住要面向一座山高聲的吼叫,終於聽到了那種自己和山彼此呼喚的迴聲。

針葉樹的呼吸溶和在早晨略帶潮濕的空氣裡,格外有一種讓人舒適的清香。七百多個日子以來,很少人呼吸過的新鮮空氣,充滿每一寸空間。

從招待所向下百公尺範圍內,所有的房子都沿著山坡上下,聚成一個村莊的形態。除了大元國校有一棟鋼筋水泥平房外,如醫務所、食堂、小車站、員工宿舍和招待所本身的兩層樓,全是木料建造的。甚至連門前的小路,也用木塊鑲在水泥地上舖成。

本來,在伐木作業尖峰時期,整個大元山住有兩千人,單國小學生便有四百多人。他們分別住在沿著鐵道旁建築的宿舍內,這些宿舍住家均已拆除,只剩下一方方的水泥地和不及兩尺高的牆根,上面橫豎著一些斷木片,一些碎玻璃、破瓦礫,有兩口漆著硃紅的大灶,正張著口歪倒在一旁。

兩年來,整座大元山只有一位居民,那就是留守在招待所的管理員(大元山工作站招待所最後管理員是大元國小校友陳韋穎、游信良的父母親),我曾笑他是「大元山之王」。當我問他怎樣排遣山居寂寞的日子時,他笑著說:「單招待所和食堂附近的雜草,每天不停的割除,也割不完呀!」

我跨過鐵道,挨著小車站左側的木板階梯下去,在一人多高的茅草和藤蔓中,看見了大元國校的一棟水泥平房和兩棟木造教室,後者已顯得殘破不堪;窗戶的封條仍在,一張發黃的水漬紙條,不辨印痕字跡。雜草堵住門口,順著牆腳,爬上了窗欄,使我無法看清教室裡的情形。一塊長滿雜草的地上,我想以前一定是花圃吧,有兩株山百合長得相當肥壯,挺著腰幹的幾朵花苞,大概再過三五天就會開放!而一株紅色大麗花正開著,不知為什麼,卻十分瘦弱。

水泥教室的外牆上,巨幅的世界地圖油彩斑駁,在這只見灰色和綠色的廢園中,竟還能讓人保有幾分鮮艷的感覺。我站在牆下沉思良久,含著幾分不甘的心情去追尋。

迷濛中,我似乎見到了許多孩童爭先跳下「蹦蹦車」,跑向階梯,一路嬉鬧追打的進教室;迷濛中,我似乎見到他們把小皮球丟到花圃裡;迷濛中,我似乎見到他們用橡皮筋結成長繩,跳躍競走;迷濛中,我似乎聽到他們琅琅的書聲,聽到他們歌唱的童音,從教室裡溢出,響澈山谷。

雨滴下來,催著我離去。在台階上,我禁不住的回首發問:「笑聲呢?歌聲呢?有誰知道它們被藏在那裡?」

只見山無語,樹無語,茅草低著頭。

絕響

大元山的伐木人離去了,我已經無法去想像當年那種動人心弦的丁丁聲響了。

到山上來,唯一的希望是多去認識一些林木,看它們如何在深山中紮根成長。我想,一定有很多人會懷著和我一樣的願望。

也許,當你正手握一枝芳香的鉛筆時,你以為它是楠木,那麼就算是楠木吧!你可曾想像過,一棵活生生的楠木長在你面前時,會是什麼形象?也許,你每天伏案寫讀的書桌是檜木做的,你又曾想像過,當一棵檜木活生生長在山上,會是什麼模樣?

看看,看看什麼樹會長得什麼模樣,這是一個多麼吸引人的期盼哪!

在出發前,我曾借到一份有關太平山和大元山的資料,並像個即將應考的學生背參考書似的,一再朗讀著:海拔七百五十至一千兩百公尺之間,為闊葉樹林,以楠、櫟、櫧等為主。一千兩百至一千四百公尺之間,漸有扁柏混生。一千四百至一千五百公尺之間,為扁柏純林。臨行時,又找到一張木材的主伐期翻閱:柳杉三十年,用材。馬尾松二十五年,用材。琉球松二十五年,用材。樟樹三十五年,供製樟腦及用材。九芎二十年,薪材。扁柏八十年,最優用材。紅檜八十年,最優用材。烏心石六十年,用材,茄苳六十年,用材。

就像在賽跑前,睡了一夜好覺,倍增信心般的,我把散步的範圍擴大,去尋找一些除了柳杉以外的樹木。可是當我深入林裡,一下那麼許多青綠的樹,列隊在我眼前時,我竟茫然瞠目。

我發覺自己似乎像是個剛認點字的孩子,雖說已看慣那一點、一橫、一直、一鉤、一撇、一捺,從沒想到它們竟能組合成那麼多奇異的形象!可不是,看似同樣的繁枝綠葉,看似同樣的向天空奮舉,卻有是松、有是柏、有是楠、有是檜。到底自己是屬於某某大樓、某某辦公室、某某公寓、某某街巷之間的居民,在大自然的面前,只好坦陳自己的淺薄無知。

我又跑到附近看苗圃,看到一些從五公分到三、四十公分長的嫩枝嫩葉。有許多的樹苗不是內行人是難以辨認的。它們和人一樣,由小到大會多少有些改變,如檜木苗,葉子肥胖胖的,怎麼也看不出長大了會成針狀葉。

我忽然想起口袋裡那份木材主伐期,我只好告訴站在邊上的朋友說,有許多樹苗,要到我的兒子當祖父的時刻才算成材,最快的也要等到現在的孩子們成年,我們才能再聽到伐木丁丁的聲響。他笑著看看我,似乎有些不信。

下山

雨一陣大一陣小,大得嚇人,小得可愛,但天色始終不見開朗。女孩們的歌唱悅耳清越,也沒把天空唱出個笑臉。

有經驗的人說,這是颱風雨哪!再不走,山崩路塌,洪水暴漲,回去都成問題。繼續在山上呆,四十多人只有到叢林裡找瓜果充饑了。為了肚子,許多參觀計劃成了泡影。

我站在招待所門前,瀏覽那幅巨大的寫景圖,幻想著崖上的蘭花,幻想著南澳北溪裡肥大的螃蟹,不免有些心酸。爬了老半天上山來,臨走還要對著寫景圖神往,怎麼不心酸。

每個人都抱著滿腔不情願,背上行囊,冒雨下山。小鐵道的枕木在來時給我們不少方便,現在天雨潮濕變得滑溜溜的,一不小心便會跌跤。逢到橋樑路段,枕木透空,橋下往往是千丈深淵,叫人膽顫心驚。雖然,在兩根鐵軌之間加鋪有一塊寬約七、八臺寸的木板,但大都已陳舊腐朽,且和枕木一般的打滑。我們每個人只好撿一根樹枝,權充枴杖,平衡身體。

幾陣大雨淋過,我們又來到九號橋附近的坍方地點,此處約有五十公尺長的路基被崩塌的山石摧毀,昨天踩過來的一條小路也被土石抹平了,隊伍前端趁雨小,又踩出落腳處,一個個手腳並用的通過,時有落石引起大家驚叫。當隊伍通過一半時,雨又大起來,石頭也掉得密一些,我們後半部的二十個人只好退了回來。雙腳未站定,看到剛才站腳處,已成一支泥漿細流往下流瀉,接著是一塊巨石滾落、一撮土垮下,而後便土石夾雜傾倒下來。

土石順著六十度的陡坡向下傾注,彷彿湍急洪流,跳躍翻滾的石塊有如被激起飛濺的浪花。驀然流瀉的泥河,帶動了大量的山石下墜,使人頓覺天搖地動,整座山頭像被一位隱形的巨人削開向下推動。屹立在山坡上的幾棵柳杉樹,竟也隨著整片地層,如電影道具般直立著朝下滑移了七、八公尺。「會走動的柳杉,會走動的柳杉!」大伙兒在驚魂未定中,大開眼界。

我們曾懷疑,浮動的山石可能會因我們通行而再崩塌,正準備另闢路徑,繞山脊線過去,但原先已通過的伙伴,趁著雨小的空檔,往回踩出幾個落腳點,招呼我們迅速通過,山石並未因而震動,足見在大自然面前,人是何其渺小!

經過這番驚險,一路上雨水澆淋,陡坡上跌撞,黑螞蝗侵擾,都算不得什麼了。說說笑笑,三個多小時就回到了停車的地點。

路過寒溪村

記得,小時候頑皮起來便溜到公所前的芭樂樹或大柳樹上去嚇人。尤其夏天,總是打著赤膊,把渾身晒得黑紅黑紅的,老祖母每次見了都說,像個山頂下來的小番仔。昨天來時便想,這回如果能在寒溪村停留,倒真要留意山地孩子是不是這樣?

經多數人的要求,車子路過寒溪村時,駕駛先生把車子停在河床的路上,讓我們步行上了寒溪的泰雅族村落。駕駛先生還追到我們後頭,再三叮囑大家最多只能停留一、二十分鐘,待太久怕路上溪水漲了回不去!於是,我們加快腳步,做了一次旋風似的訪問。

在村子口,先入眼簾的建築是一座教堂,一間林場工作站辦公室,一間警察派出所。寒溪國民學校設在村落邊上。

泰雅族人憑長時期以來和大自然搏鬥的經驗,去開拓他們的生活環境。他們把住地選擇在河流附近、高出河床的山坡地上,即方便用水又不為水患。然後他們把住屋建得相當矮小,矮得幾乎連房裡的人都站不直身子,好躲避颱風侵襲。這種房子用石塊或木板砌牆,用藍灰色的薄石片當瓦,石片瓦類似荷葉般的形狀和大小,鱗次交互的舖在屋頂上,不論在太陽下,或雨水潤濕的亮光下,都是一幅美麗的圖案。村中已改建有部份的水泥平房和磚瓦房,牆上用洗石子做為粧扮,偶也用不同顏色的石子,舖成瓶花或幾何圖形。

傳統的石瓦矮屋子和較新式的水泥瓦房間雜一起,但他們把整個村莊的住屋方向、位置,排列得很整齊,遠看似一家家相連,事實是每家獨立併靠。因此,整個村莊在構圖上說,符合了凌亂中求統一,統一中有變化的原則。

村中,小雜貨店的貨品很多,從土產的水果到洋廠商的可口可樂一應俱全。在整個村莊五、六十戶人家中,最多的標誌是菸酒分銷店的圓牌,在短短百公尺的距離內一連有三、四家,若是古時候,一定到處可見酒帘飄揚。

在一些低矮而缺少窗戶的住屋裡,我想可以看見一些獸皮、獸骨的擺設,當我探頭,卻瞧見白亮的冰箱,漂亮的沙發和電視。

可是,舒適的生活享受,並不曾使他們放棄大自然所賜予考驗他們的機會。他們允許孩子們不戴笠、不撐傘的在雨中奔跑,讓孩子們穿著單薄的衣服,甚至光著上身。我們一行人中,大多數人穿上長袖衣服,以抵禦大雨後山地的寒氣,卻看見一個三、四歲的泰雅族男童,全身赤裸的跟著我們轉來轉去,每當我舉起相機,他就羞怯怯的躲了起來,只探出頭,轉著一對靈活的大眼珠子。

村人和善的展著笑容,並不因我們好奇而不禮貌的眼神見怪,我們和中年以上的村人交談,只能用簡單的國語字句配合手勢表達,但年輕的泰雅族人,都說得一口很流利的國語。

昨夜的燭光晚會中,有人教我們說,泰雅族語稱「謝謝」叫「握花一束」,「再見」叫「死蓋蓋」,這時正好派上用場,可惜人多嘴雜,難免有語音不全的毛病,你一句我一句「握花一束,死蓋蓋」,誰也不知說對了沒。臨走時,卻聽到泰雅族朋友用標準的國語,向我們說「再見!」也有用閩南話向我們揮手「再過來!」

回航

回去囉!回去囉!

任何旅遊的回程,總會令人疲憊,如果再加上一路荒涼,車程顛簸,將更感乏味。

我很少暈車,此刻竟覺得中午鴨肉湯中的魚丸,似乎要跳上喉嚨,我只有盡力把頭傾向車窗。窗外的風景,很快便攝住了我全部的注意力。

原本廣闊乾涸的河床,已流淌好多水流,雨絲交織下,遠處朦朧一片。溪水從一片朦朧的淡綠雲霧中,流向一片朦朧的淺藍雲霧裡,雨聲和流水聲譜成一曲交響樂。

我們的車子從一條又一條的溪水中駛過,車後還揚起兩股美麗的浪花。溪流越多,車子就越是跳動搖晃,說是駕駛先生在選擇平坦的空隙,不如說他正選擇適合的航道。

幾乎每個人身上都被雨水淋濕,或涉溪澗浸濕,但每個人在身上留存了山林的氣息,在臉上留存了一副笑容。

是的,這趟三十個小時的匆匆去來,並不能使我們對大元山有太多的了解,可是我想已經不應有太多的遺憾了,在我們生命中,哪一刻不都是匆忙的呢?在匆忙中,能得到些許歡樂,還怎麼好再奢求呢?

歡樂的時光是短暫的,然而只有歡樂的時光能在生命的河中,投下石子激起浪花,使生命充滿新生活力與放射萬丈光芒。我們在三十個小時匆忙的行程裡,已有許多收穫。

在多少年以後,我們一行中,也許有人會忘記自己如何苦讀通過考試。也許有人會忘記自己如何慘澹經營成就事業。但是,所有的人一定不會忘記,那「大元山之夜」的燭光,一定不會忘記那流傳在山林裡的清越歌聲,一定不會忘記那「會行走的柳杉樹!」

中央副刊

※大元山曾經是生產扁柏和紅檜的林場,五十年前伐木人離去後,我和一群朋友徒步登山。下山後林道即毀於風雨,整座大元山也封閉在雲霧間。 作家 吳敏顯 識